|

|

|  |

|

大正4年6月5日 |

1915年 |

|

無格社 |

・ |

|

北白川宮能久親王、 開拓三神 |

開拓三神 =大国魂命・大己貴命・少彦名命 |

|

なし |

社殿の位置に、碧蓮寺の建物が建っている |

|

約500m(鳥居〜社殿) |

・ |

|

1基 |

神明系 |

|

10基 |

この他に現代風灯籠6基が設置されている |

|

1対 |

・ |

|

●概要 |

中央山脈と海岸山脈にはさまれた花東縱谷の平野の真ん中、広々と した畑に囲まれた、のどかなところに、豊田神社はある。 今は、碧蓮寺となって、神社の雰囲気は、なくなってしまっている が、ところどころに神社の遺構は残っている。 |

●ポイント |

灯籠や鳥居に刻まれた文字は例のごとく、塗りつぶされているが、 読み取れるものも多く、「御神燈」「奉納」「昭和三年八月」など を確認することができる。 寺社には中国風のカラフルな石獅子(狛犬)が設置されているが、 その手前に日本の狛犬も残されており、その取り合わせがおもしろ い。 敷地内には、豊田村の「開村三十周年記念」の石碑(昭和十七年六 月)も残っている。 | |

●感想 |

神社ではなく、すっかり明るい庭園のようになっている。灯籠や狛 犬などは、寺の施設の一つにされて、第二の人生を歩んでいるが、 きれいに保存され、今なお現役で活用されているので、これはこれ でいいのかな…。 | |

●行き方 |

豊田駅から中山路を徒歩で行くと、12、3分で民權路と交わる。 そこに鳥居があるので、そこから長〜い参道(笑)を歩く。 (鳥居から5、6分) | |

●参考資料 |

国立台湾大学図書館 所蔵画像 |

|

|

|

碧蓮寺の入り口。4基の灯籠も置かれている。ここにはかつて二の 鳥居があったが、代わりに今は、現代風ゲート(?)が。・・・・ |

ゲートを抜けると、通りの両側に3基ずつ統治時代の灯籠が。上画 像には写っていないが、この手前には真新しい現代風灯籠もあり。 |

|

|

|

寺社前、左側に置かれた吽形(うんぎょう)の狛犬。スリムで凛々 しいお姿だ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

右側、阿形(あぎょう)の狛犬。口の中に玉が入っている。台座に 長谷川●次郎 小林●● 奉納 昭和二年十月二十五日の文字が。 |

|

|

昭和8年2月12日 |

1933年 |

|

? |

・ |

|

北白川宮能久親王、 開拓三神 |

開拓三神 =大国魂命・大己貴命・少彦名命 |

|

なし |

墓や檳榔樹で覆われている |

|

石段 |

・ |

|

なし |

・ |

|

1基、及び半壊3基 |

・ |

|

なし |

但し拔子庄常民文化館に1体が移設 |

|

●概要 |

拔子社は、花東縱谷の光復と瑞穂の間、富源にあり、中央山脈側の 小さな山の上に置かれている。 放置されたままで荒れ果てているが、石段など原型は残っている。 富源は、日本統治時代は白川と呼ばれていた。今回、現地の古い方 に、日本語で「しらかわ」と言ったら、通じた。 |

●ポイント |

石段は崩れ、また社殿跡には、現地人の中国式の墓やら、檳榔樹が 植えられて、様変わりしているが、石段と灯籠は残っており、ここ が紛れもなく神社だったことが確認できる。半壊の灯籠や、バラバ ラに壊された灯籠もある。 駅となりの拔子庄常民文化館に設置された狛犬は、元々はこの地に あったものだが、警察署や学校などを転々としたのち、今はこの文 化館に落ち着いている。 | |

●感想 |

現地住民ですら忘れ去られた感もある、この拔子社。特に整備もさ れておらず、崩壊しかけているが、その朽ち加減が、妙によい。こ こに神社があったのだなあと感傷的になる。 灯籠1基だけ破壊されなかったのが、どんな経緯だったのか、興味 深い。 | |

●行き方 |

富源駅から徒歩で10分程度で行ける。中正路沿いに歩き、消防署 の角の道を曲がって、山側へ500mほどまっすぐ歩いていくと、 正面の山に石段が現れる。 | |

●参考資料 |

取材こぼれ話 |

画像は消防署の角を曲がって、富源國小の前を通り過ぎたあたり。 この道の突き当たりが、拔子社の石段。・・・・・・・・・・・・ |

1基だけ残された灯籠。「奉納」「横川長太」という文字が読みと れる。周囲にはごろごろと破壊された灯籠が転がっている。・・・ |

富源駅横の拔子庄常民文化館。入り口に、元々は拔子社に置かれて いた狛犬が設置されている。・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

狛犬(=獅子)は、アジア各国にもあるので、破壊を免れたのだろ う。しかし足の途中で折られ、痛々しい。首の飾りは台湾式。・・ |

|

|

|

昭和3年10月22日 |

1928年 |

|

--- |

・ |

|

北白川宮能久親王、 開拓三神 |

開拓三神 =大国魂命・大己貴命・少彦名命 |

|

なし |

社殿跡は確認できる |

|

石段及び参道 |

参道は二の鳥居から社殿まで約100m |

|

2基 |

神明系 |

|

9基、及び半壊2基 15基、倒壊1基、残骸2基 (12年8月12日再訪) |

以前、倒壊や埋没していた灯籠も、10年末以降の整備によって、 元に戻されていた。 |

|

なし |

・ |

|

●概要 |

花東縱谷、花蓮と台東とのほぼ中間の距離にある町、玉里。ここは 花東縱谷の中でも、比較的大きな町。 玉里社は、玉里駅の西の小山の上にある。神社跡はこれまで放置さ れていたため、背の高い樹木に被われ、奥にある社殿跡までたどり つけないほどであったが、09年8月、9月にかけて、地元住民な どのボランティアによる木々伐採や清掃活動で、神社跡がしっかり と確認できるようになった。私が訪れたのは、ちょうどこの後だっ たようだ。 金子展也さんのブログ「台湾に渡った神々」にも、詳しくレポート されている。 その後も清掃活動が繰り返され、10年末頃から本格的に土木的な 整備が開始された。参道に木製の通路を増築した他、倒れた灯籠は 直され、荒れていた社殿跡もすっきり補修された。さらに各所に当 時の写真付きの説明看板も設置された。 この看板で、一の鳥居近くに「表忠碑」という殉職された警察官を 祀る石碑があったことを知り、今も民家の中に埋没しながらも現存 していることを知った。 (12年8月12日再訪) |

●ポイント |

一の鳥居が必見。民家の中に鳥居の柱が取り込まれていたり、アン テナが付けられたりしている。2基の鳥居と灯籠は、比較的損傷も 少なく、当時の位置に残っている。 ●二の鳥居の柱に刻まれていた文字 「昭和十一年八月吉日建之」「奉納 東臺灣無盡株式會社」など ●灯籠に刻まれていた文字 「奉納 筑豐會」「昭和三年十一月十日」など ここも例外なく、これら文字はセメントで塗りつぶされている。 | |

●感想 |

民家に埋もれた一の鳥居は、珍妙。もう少し、よけて家を建てりゃ いいのに、とも思うが。(笑) 灯籠は、一部倒されているものはあるが、よく残っている。しかし 灯籠の先端「宝珠」は、どれも破壊されている。壊しやすいから? 一の鳥居と二の鳥居の間の石段途中や、石段の踊り場辺りにも、灯 籠があるのだが、見逃してしまった。当時の写真や、配置図面でも 確認できる。(下記参考資料参照) 見逃した分は、今回再確認できた。きれいに整備されて、社殿や灯 籠が見やすくなった。木製の通路は、日本人的には、ちょっと風情 が・・・と思うが、現地の方の判断なので尊重しよう。歩きやすさ や、参道保護のためかもしれない。 (12年8月12日再訪) | |

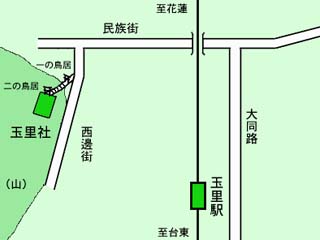

●行き方 |

玉里駅の西、西邊街沿いの小山にある。玉里のサイクリングコース の一つになっており、一の鳥居の民家の前に、「玉里神社」という 看板が出ている。 駅から1kmほどなので、歩いて15分ほど。駅前のレンタサイク ルが便利。 | |

●参考資料 |

国立台湾大学図書館 所蔵画像 神奈川大学21世紀COEプログラム |

一の鳥居。鳥居の右の柱は、民家の屋根を貫通している。住民には、 邪魔な柱なのだろう。左の柱にはTVアンテナも。実は重宝な柱か? |

石段を上ると、二の鳥居。ここから社殿まで参道が100mほど続 く。両側には灯籠も並んでいる。・・・・・・・・・・・・・・・ |

参道の両側には、灯籠が対になっていくつも並んでいるが、一部、 倒壊し、放置されているものもある。・・・・・・・・・・・・・ |

そして参道の一番奥に、一段高くなった社殿跡が残っている。その 手前には、バラバラになった石碑のようなものが散乱していた。・ |

新しく設置された木製の通路。これは社殿跡まで続いている。草木 の成長が早いので、足場確保や参道保護のため、必要なのだろう。 |

本殿は周辺の石垣が補修されていた。その手前の拝殿は、散乱した コンクリート片を集めて柵で囲った。09年時の様子は上写真。・ |

|

|

|

一の鳥居から最初の石段を上る途中に設置されていた説明看板。こ の写真から、表忠碑がこの石段の右手にあったことを知った。・・ |

それでその方向へ目をやると、おお!今もあるではないか!アンテ ナや水タンクの支えになっているし!柵の柱も残存!(右画像)・ |